2025年10月29日開催 SCM分科会【なぜSCM DXの取り組みがうまくいかないのか】

2025年10月29日、株式会社アシスト大阪支社にて「第5回SCM分科会ワークショップ」が開催されました。テーマは「なぜSCM DXの取り組みがうまくいかないのか」です。ユーザー企業、サポート企業、CIO Loungeメンバーを含む53名が参加し、SCM改革の停滞を招く根本要因とその解決の方向性について、現場の視点から活発な議論が行われました。

ワークショップの背景:内と外からの課題探求

今回のテーマは、前回(第4回)のワークショップから継続して取り上げられています。

・第4回(サポート企業が中心):「ユーザー企業の課題をどのように支援するか」という観点から議論

・第5回(ユーザー企業が主体):自社の実態や内部課題を踏まえた“現場発”の問題提起と意見交換

この2回の連続企画により、SCM改革の「外から見た課題」と「内から見た課題」の双方が浮き彫りになりました。

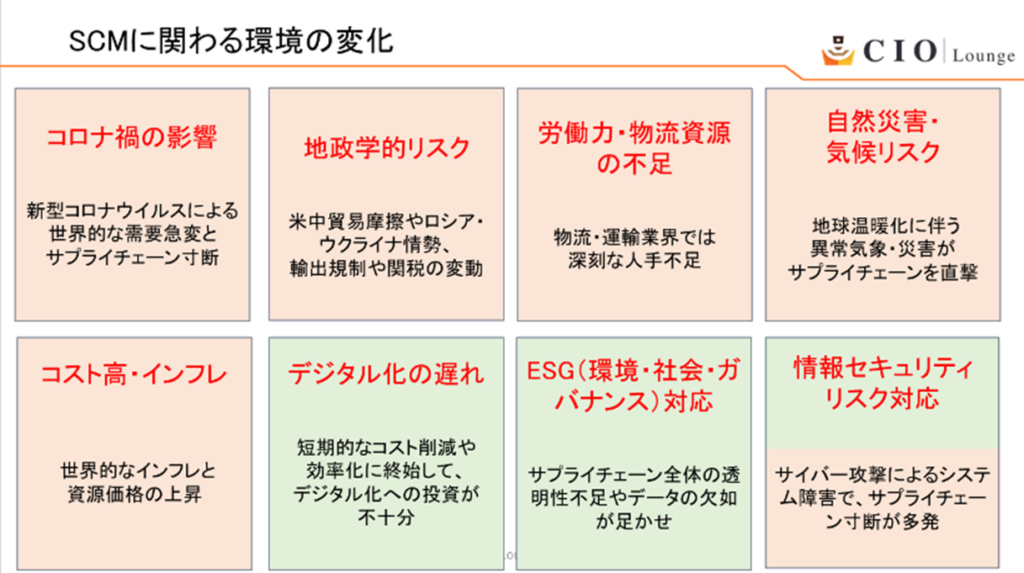

SCM分科会活動報告:SCMを取り巻く環境変化と改革の必要性

SCMを取り巻く外部環境変化として、コロナ禍や地政学リスク、物流の2024年問題、インフレ、異常気象、そしてデジタル化の遅れなど8つの要因が示されました。

また、コロナ渦以降日本の製造業は売上を伸ばしても利益率や在庫効率で苦戦しており、「SCMを経営課題として再定義すべき時期にある」と強調しました。

グループディスカッション

ワークショップでは、4つのグループに分かれ、以下の課題のいずれかを選び、実務的な視点から討議を行いました。

①Fit to Standard導入の課題

②組織の上下・部門間連携の課題

Aグループ

システム導入よりも前段階の「企画・戦略」フェーズに焦点を当て以下の指摘がありました。

・自社の強みや競争軸をどう定義し、どの領域を標準化するのかといった意思決定が不十分

・現場が日々の業務に追われ、上流の構想に時間を割けない実情

これらを踏まえ、段階的導入やPoC(概念実証)による理解浸透の重要性が挙げられました。

B・Cグループ

経営層、マネジメント層、現場層の間に存在する断絶が主要なテーマとなりました。経営トップのメッセージが現場に届かず、部門ごとの最適化が全社改革を妨げているという意見が多く聞かれました。

これに対し、以下の提言がなされました。

・SCM部門を「全社の司令塔」として格上げし、経営企画やCSCO(Chief Supply Chain Officer)などの横断的な権限を持つ組織が必要

・人材ローテーションや第三者的な調整機能の活用も有効

Dグループ

「経営層のコミットメントはあるが、具体的な行動やメッセージが現場に浸透していない」という課題があげられ、以下の点が指摘されました

・マネジメント層が経営方針を具体的なKPIや成果指標に翻訳し、メンバーの意欲につなげる役割を果たすことが求められる

・CMやITを横断的に理解する若手人材を育成し、次世代リーダー層を形成していくことも重要

ディスカッションの纏めとクロージング

第4回(サポート企業側)と第5回(ユーザー企業側)の議論を比較することで、視点の違いが見えてきました。

・サポート企業:「導入後の定着や実行プロセス」に焦点

・ユーザー企業:「そもそも何を標準化すべきか」という上流の戦略設計を重視

両者の視点の違いは、SCM改革が“戦略から運用まで一貫した流れで考えるべき総合課題”であることを示しています。

クロージングで矢島理事長は、「欧米発の『Fit to Standard』をそのまま適用するのではなく、日本の現場力をどう活かすかが問われています」と述べました。本田氏も「SCM部門がしがらみを越えて機能するには、リーダー自身が人を動かし、トップの支持を得ながら推進していくしかありません」と締めくくりました。

(執筆:SCM分科会メンバー)