2025年9月2日開催 現場主体DX分科会【ノーコード・ローコードを利用した現場主体 DX の方策】

2025年9月2日開催 CIO Lounge 主催による第3回現場主体DX分科会イベント「現場主体 DX 分科会セミナー」が グランフロント北館にて開催されました。

テーマは「ノーコード・ローコードを利用した現場主体 DX の方策」。

参加者は、正会員・ユーザ企業様6社13名、サポート会員様5社8名、主催者CIO LOUNGEメンバー13名の総計34名でした。

基調講演

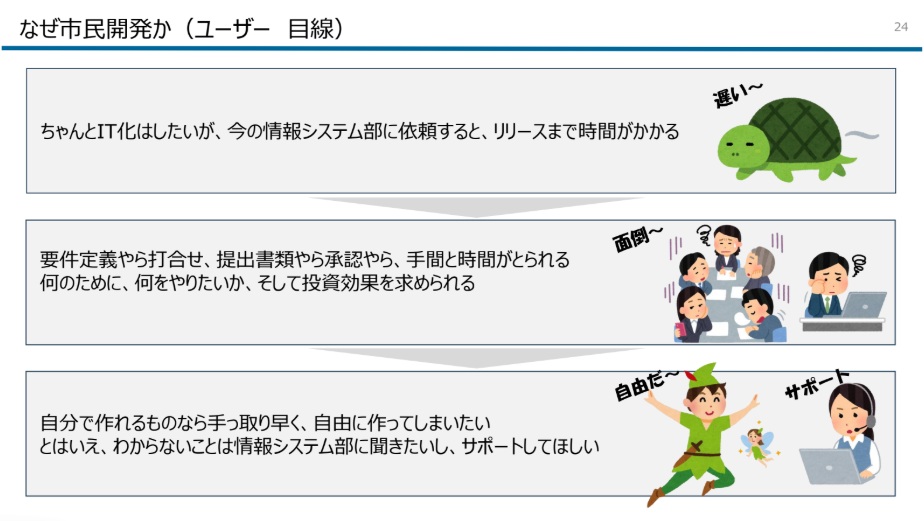

サイボウズ株式会社の酒本氏が登壇し、 100 を超える市民開発事例を通じて成功と失敗の教訓が紹介されました。

成功のTipsとして以下を分かりやすく説明いただきました。

・現場に行く:隣席で並走するほど課題が見える

・社内ポータル頼みを脱却:食堂チラシ・サイネージ・PCシール等の“目に触れる工夫

・若手×ベテランのペア:反対派になりがちなベテランを推進側へ転じさせる仕掛け

・懇親会で本音を拾う:昼には出ない情報を得る

・情シスは手を動かさない:伴走に徹し、情報システムへの持ち帰りはしない

・「もくもく会(現場メンバーのDX作業時間を作る会)」で作業時間を確保:忙しさで進捗が止まらないよう、場と時間を用意

・発表会を先に決める:期日先置きで逆算稼働、リテラシー低めの層も動く

・本番運用は申請制+教育:部門内で品質チェックできるカリキュラム設計をする

一方で「便利先行、機密フルオープン」や「放任によるアプリ乱立」を防ぐにはルール設計とシステム部員の伴走が不可欠であると強調した。

最後に「DXは“ツール導入”ではなく文化づくりである。」「現場に届く工夫を凝らしながら伴走する。そして品質の入口管理を行いながら“自走”を助長する。情シスは答えを教えてあげる人ではなく学びを起こす人になるべき。」と締めくくりました。

事例紹介

・住友精密工業株式会社の三好氏

基幹刷新に偏る中、周辺業務のデジタル化を現場主導で進めた経験を紹介。「小さな一歩が検索性や共有性を底上げする」と述べ、情シスは最小限の後押しでスケールアップさせることが望ましいと強調しました。

・株式会社京信システムサービスの長谷氏

社内改善や介護サービス業の顧客事例を紹介。“小さく作って運用を回しながら学んでいく”を社内外で連鎖させることが重要と説明。申請制×教育により野良ITを防ぎ、発表会を開催し成果発表を行うことで現場主体開発のやる気の向上と拡大を助長したと述べました。 両事例に共通していたのは、「作業の効率化を目的として現場主体開発が、データを一元管理できたことにより検索や分析で大きな結果に結びついた」という点でした。デジタル化、システム化の運用縛りがルールとなって結果的に「共有で利用できるデータベース」が出来上がり、さらに運用効率の向上となったことだ。

グループ討議

グループ討議では「導入より定着」が話題になりました。現場にとって「使える仕組み」であることが最優先であるとの共通認識がありました。

その方策として「キーマン発掘と挑戦を称賛する文化づくり」「現場DXが本業の一環であることの上司理解が必要」など「人材・文化・経営理解」の三位一体の改革が運用・定着にかかせないことが再確認されました。

また、「作りたがり問題」「データ設計の壁」「人材偏重リスク」が議論となり、重複アプリ抑止の仕組みや教育制度、人材評価のあり方が課題として共有されました。

各社発表でも、現場主体を「現場勝手」にしないためのルール整備と人材育成の重要性が浮き彫りとなりました。

統括

総括に立った小林理事は「Excel からの脱却でデータ活用が進む一方、属人化のリスクもある」と指摘。標準機能を中心とした構築や基礎教育(アルゴリズムや 該当ツールの基礎機能 )の制度化、情シスと現場の役割分担を次の課題と掲げました。「DXの成果」は体制づくりと文化の浸透にかかっていることを改めて示されました。

今後の分科会活動

今回の議論を踏まえて、当分科会では、「ローコードでのシステム構築がプログラムの構造や要件定義スキルの知識が必要ないのか」を検証するとともに、現場メンバーの教育やサポートのあり方をさらに研究していく予定です。

(執筆:現場主体DX分科会メンバー)