実践を通じた人材の育成がDX推進のカギ

デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉が一般的になり、あちこちで使われてもいます。にもかかわらず、Transformationという意味合いの改革が進まないのはなぜでしょう?

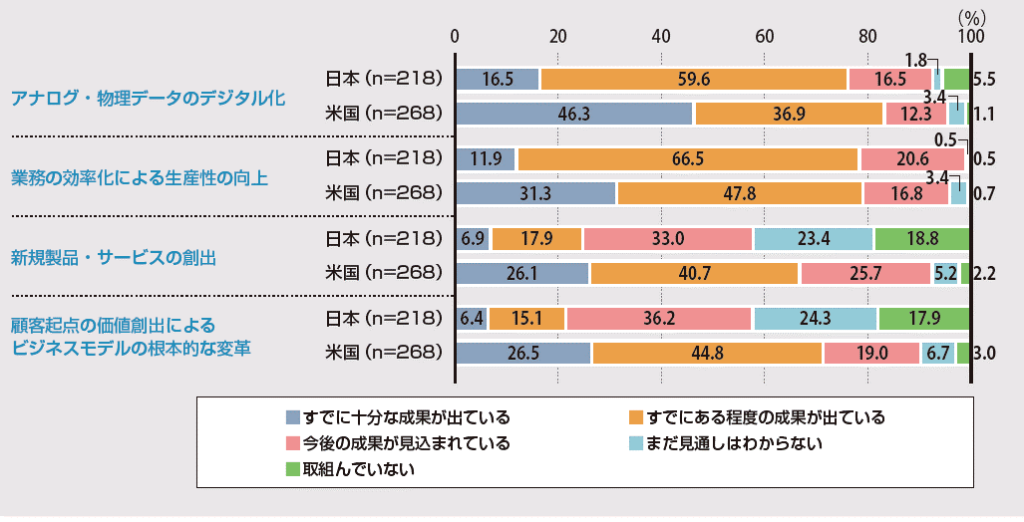

情報処理推進機構(IPA)が発刊した「DX白書2023」によると、デジタイゼーション(Digitization)やデジタライゼーション(Digitalization)の成果の割合は日米で大差はありません。しかし、新規製品・サービスの創出やビジネスモデルの変革については歴然とした差があります(図1)。

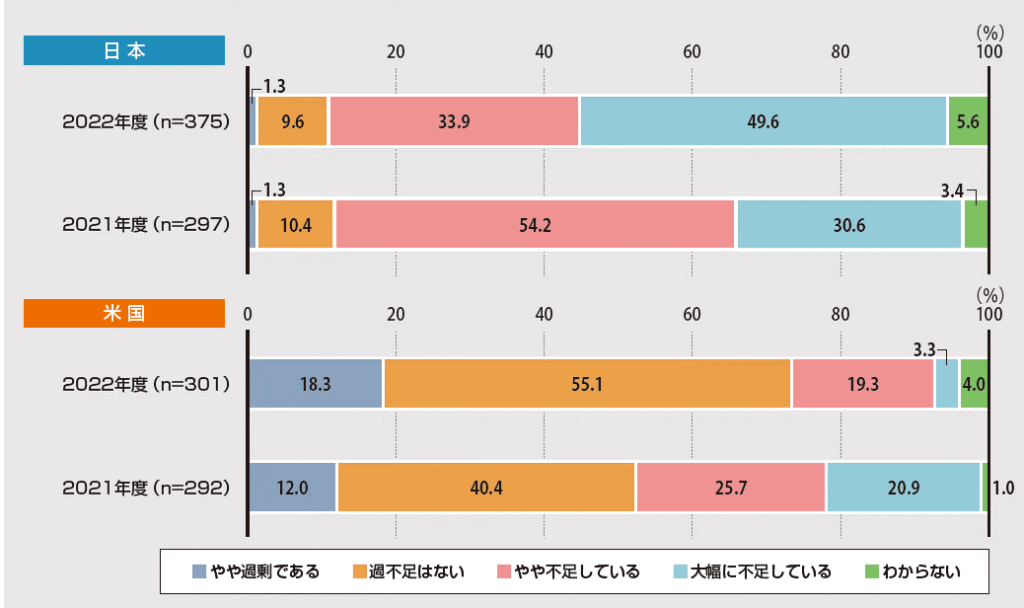

この差の背景には何があるのでしょうか? 仮説の1つが人材(人財)です。図2に日米それぞれのDXを推進する人材の過不足の状況を示しました。2022年、米国におけるDX人材は「やや過剰である」と「過不足はない」の合計、すなわち「充足」が73.4%。日本はたった10.9%しかありません。

さらにいうと「大幅に不足している」との回答が、米国では2021年の20.9%から22年は3.3%へと減少したのに対し、日本は30.6%から49.6%と大幅に増えています。

日本のDX人材不足の一番の原因は、IT人材が絶対的に不足しているからだと筆者は考えます。過去から現在に至るまで、日本企業はシステム開発を行う際にその大半をITベンダーに委託し、自社内で構築することを行ってきませんでした。そのツケが溜まりに溜まって一般企業におけるIT人材不足を起こしているのです。DXはデジタル技術を活用して改革を起こすことなので、デジタル人材が少ない日本企業でDXが進まないのは当然といえます。

一方で、スポーツの世界では、昨今の日本人の活躍は素晴らしいものがあります。米メジャーリーグにおける大谷翔平選手の活躍は言うまでもありません。フィジカルで劣るラグビーでも日本は今やワールドカップの常連になりました。バスケットボールは、自力でパリオリンピック出場権を勝ち取るなど、多くの競技で世界に通用するようになりました。いささか乱暴ですが、ここから類推すると個々の人材の能力には、日本と米国など海外で大きな差はないと考えられます。

日本経済はどうでしょう。国際経営開発研究所(IMD)の世界競争力ランキングによると、日本は2021年:31位、22年:34位と順位を落とし、2023年はさらに35位となりました。GDP世界3位の日本が、統計の対象になっている主要64カ国で半分以下の順位に成り下がっています。このことからも日本経済の立て直しは急務となっています。

日本の経済の国際競争力をアップさせる方策の1つとして、DXは必須といっても過言ではありません。もし、このままDXが進まない状況が続くと、高齢化が進む日本で働き手の不足を補うことができないばかりか、デジタル化による新たなビジネスチャンスを見逃すことになり、ますます国際競争力が低下することになるでしょう。

DX人材の獲得は競争熾烈、社内での人材育成をどうするか

DXを成功裏に進めるためにはデジタル技術を活用して変革のリーダーシップを取ることができるDX人材の確保こそがカギになると考えます。しかし、日本企業のほとんどはDXを推進できる人材がいないのが現状です。DX人材を社外から採用することができれば一番簡単で即効性が期待できます。資金に余裕があり、優秀な人材が見つかった場合はぜひそうしてください。

ただ、DX人材が引く手数多の現状において、採用できる企業は多くありません。コンサルティングファームやSIベンダーなどの外部パートナーを活用することもできます。しかし、これも一時的なプロジェクトであればよいのですが、DXのように終わりのない取り組みの場合は非効率です。DXは単発で終わるものではなく、環境の変化が続く限り継続的に行われるべきものだからです。

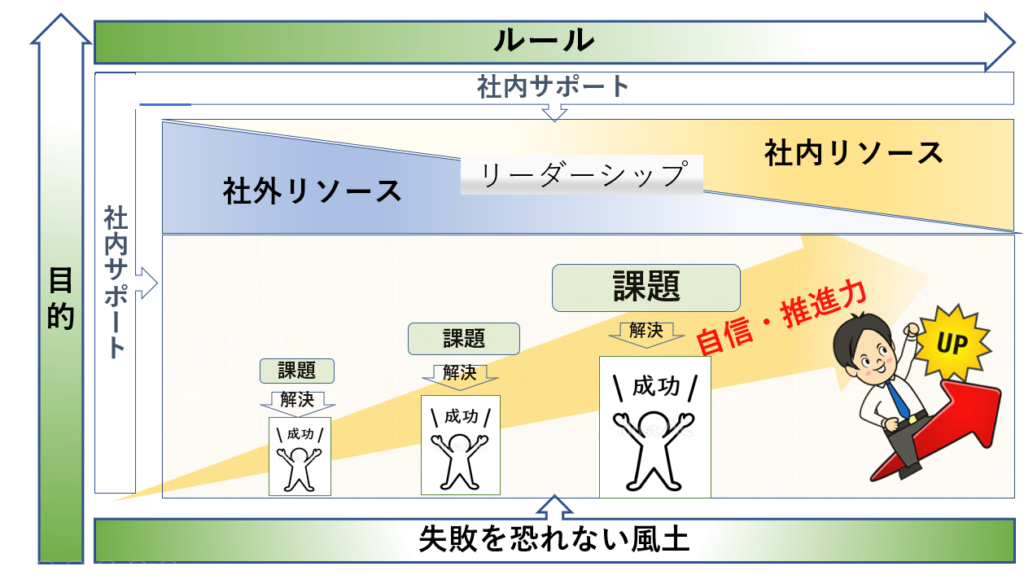

結局、安定的・継続的に人材を確保してDXを推し進め、企業の競争力を高めるためにはDX人材を社内で育成していくしかないと思います。人材育成は社外リソースを利用する方法と比較すると、非常に大きな時間と労力が必要になります。しかし、そうしないと社内に知見を残せません。外部リソースと社員が一緒に改革を進めていき、改革を進める中で社員が知見をためていく──この最もオーソドックスな方法が企業負担が少なく、現実的でしょう(図3)。

上記の図3を補足します。DXは推進者に加えて、事業部などの協力が必須です。そのため全社一丸となってDXを推進するためのルールを明確にします。これを組織横断の横軸として、縦軸には経営者が、なんのためにDXを行うのかという目的を定めて全社員に周知し組織を統制します。さらに、「失敗を恐れない風土」を作り上げ、チャレンジャーを俯瞰的に支えるようにします。

DX推進の取り組みを最初から自社で進めることは難しいので、社外リソースを使ってリーダーシップを取ってもらいます。最初は比較的簡単、あるいは小さなテーマから始めるのが良いでしょう。小さくとも成功体験を積み重ねることで、DX推進者の自信と推進力、社内の求心力が大きくなっていきます。それとともに取組課題の難度を少しずつ高めます。

そうなれば社内のDX推進者がリーダーシップを取る機会が増え、最後には社外リソースに頼らなくてもDXを推し進められるようになるという構図です。筆者はプロジェクトに臨む際に、必ずこの方式で人材育成も一緒に行いました。プロジェクトの結果の良し悪しは別にして、人材育成には大きな成果が出たと自負しています。

DXはビジネスに変革を起こすための手法にすぎません。この手法を上手に利用して実践できる人材がリーダーシップをとって進めてこそ変革を起こすことができます。DX人材に必要なスキルや組織としてサポートしなければならないことはたくさんありますが、準備ばかりに時間がかかって実践できないようなことだと本末転倒です。

まず、経営者自身が覚悟を決めて方針を出し、その方針達成のために行わなければならない項目を決めて実践し、修正しながらゴールに向かう。その過程で学習し次の課題に取り掛かるといったPDCAを回しながらDX人材を育てる方法が、一番現実的な方法であると信じて疑いません。日本のDXは海外に比べてかなり出遅れていますが、挽回することはまだまだ可能です。一緒にがんばりましょう!

筆者プロフィール

岸本 満(きしもと みつる)

1983年アパレルメーカーに入社、文系出身だが情報システム部に配属される。1991年建材メーカーに転職、2015年にロート製薬に入社。一貫して情報システム部に所属し、建材メーカーとロート製薬で部長を経験後、現在は通販とお客様サポートのシステム運用を行っている。60歳を過ぎてからマリンスポーツに挑戦中!