デジタル革命前夜に始まった私の30年変革記とテクノロジートレンド変化の歴史

日本でインターネットの商用利用が解禁されたのは1993年11月(米国は1990年)。そんなデジタル革命前夜の1993年4月、私は日本IBMでキャリアをスタートしました。今から思えば不思議な未来の可能性を感じた直感的な選択でした。私の30年以上にわたるキャリアと、ビッグテックが世界を席巻し、AIが社会を変えようとしている激動のテクノロジー史を並走させた記録として、このコラムを書いてみます。

デジタル革命前夜~1993年から始まる変革期

入社当時の社内ITはまだメインフレームが中心でした。しかし1995年にWindows 95が登場すると状況は一変。今はなき米NetscapeがWebブラウザを普及させ、1994年創業の米Amazonがオンライン書店を開始。巨大小売業に成長する歴史を刻み始めました。

そんな中、私は研究や技術部門ではなく、経営計画部門でキャリアを開始しました。想定外ではありましたが、ここで損益計算書や貸借対照表と向き合って経営の視点を養えたことが、後に大きな財産となったと思います。「このスキルを、本来やりたかったエンジニアリングに活かせないか」──その思いが、次のキャリアの扉を開いたからです。

1990年代後半~2000年代:30年前のAIとソフトウェアの時代

世界はネットビジネスの拡大に伴う“ドットコムバブル”の熱狂と崩壊の時代。1998年創業のGoogle(現Alphabet)や2004年創業のFacebook(現Meta)といった、今日のビッグテックを象徴する企業が創業し、AppleもiPodやiPhoneを世に出して復活を遂げていきます。IBMは1990年以降、実に200社を超える企業を買収しハードウェアから「ソフトウェア&サービス」の企業へ大きくシフトしていきました。

そんな1990年代後半に私はIBMの開発部門へ越境します。26歳の時、CFOとCTOへの直談判という形で掴んだ、大きな転換点でした。最初に挑んだのは、財務のスキルを活かし、企業の財務諸表からニューラルネットワークで倒産確率を予測するシステムの開発。AIという言葉がもてはやされる、はるか30年近く前にその原型に触れていたことに不思議な因果を感じます。その後約10年間、3カ月ごとに新しい技術でプロジェクトに挑む日々を通じ、私の技術的な足腰は徹底的に鍛えられました。

2000年代後半~2010年代前半:クラウド時代とスマートシティ、東北の復興へ

2000年代後半、AWSやSalesforceがクラウド時代を切り拓き、iPhoneが世界をモバイル中心へと変えました。その潮流に乗り、2009年に私はIBMで世界に先駆けてクラウド事業を日本で立ち上げ、ニューヨーク本社でそのグローバル展開にも加わりました。

帰国後の2011年3月11日、東日本大震災が発生。「何かしなければ」という強い衝動から復興支援に身を投じ、迅速な判断で当時のサム・パルミサーノ(Sam Palmisano)CEOから多額の支援を取り付けた経験は、IBMという企業の素晴らしさを実感した瞬間でした。そして2012年、東北復興へのコミットメントを形にするため東北支社を新設。その初代支社長として、復興の最前線に立ちました。

2010年代後半:AI─Watsonの時代とOpenAIの胎動

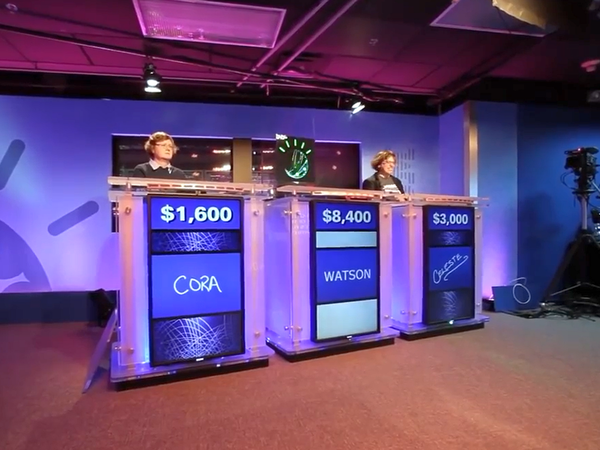

この頃はAIが新たなトレンドとして広がっていました。IBM Watsonは2011年、米国の人気クイズ番組で人間のクイズチャンピオンに勝利しました(写真1)。これは現在のOpenAIが生み出した生成AIのトレンドの序章とも言えます。IBMが当時でもすでに40年以上取り組んできた自然言語処理の大きな成果を示すものでした。私はIBMのAIであるWatson事業に関わり、日本での空前の事業展開にも加わりましたが、それは思えば1997年のニューラルネットワークの経験から続く道でもありました。

同じ頃、2015年にOpenAIが設立されます。当初はIBMとは異なるアプローチで、来るべきAI革命の基礎研究を静かに着実に進めていました(関連記事:オープンソースで誰もが利用できるAIを―米著名起業家、研究者が結集しOpenAIを創設)。

生成AIの時代が訪れた際に、当時を思い出しエンタープライズAIの最前線であったIBMと、後に世界を席巻することになるOpenAIというもう1つの潮流が、同じ時代に並走していることに、そしてさらに数年を要してからOpenAIの技術がブレイクする歴史の流れに運命的なものを感じました。

2020年代:DXの最前線と企業でのCDO/CIOに

DXやCDOがトレンドとなった2019年、私は26年在籍したIBMを離れ、LINEグループのCDOに就任。コロナ禍がDXを加速させる中、ベイシアグループのCDO/CIO、そして同グループにてベイシアグループソリューションズを設立し代表取締役社長としてDXの最前線を走りました。2024年からはロート製薬のCIOとして新たな挑戦を始めています。経営計画から始まったキャリアが、経営とテクノロジーを繋ぐ現在の役割に不可欠であったと、不思議な接点の連続を振り返っています。

未来予測:1兆倍の進化とシンギュラリティ~超長寿社会へ

これからの未来はどこへ向かうのでしょうか。未来学者であるレイ・カーツワイル(Ray Kurzweil)氏は“驚異的”なビジョンを描いています。今後10年でAIの進化はAIスケーリング則に従い「1兆倍」に達すると想定され、カーツワイル氏はAIが人間レベルの汎用知能に到達するのを2029年頃と予測していました。予測した時期はなんと1999年、AGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)/ASI(Artificial Superintelligence:人工超知能)といった言葉が登場する25年前です。これが驚異的と書いた理由です。

テクノロジー進化の流れを振り返っても、1999年に今日の生成AIの登場を予見する正確な予測をしていることは驚愕に値します。実はこれはCPUが1秒間に1兆回の計算ができるプロセッサが実現すればこのようなチューリングテストでAIが人間を上回るという前提を置いていたことに起因します。加えて、昨今のGPUの進化の加速で実現の時期が早まっているのが昨今のAGIが前倒しになっているトレンドにもつながります。さらに2030年代には、脳とクラウドを繋ぐBCIが実現し、生物と非生物の知能が融合し始めます。

2055年までの30年後にかけては「超長寿社会」と「シンギュラリティ」が到来し、30年後、私たちは人類史の大きな転換点に立つ可能性があります。まず訪れるのが「超長寿社会」です。AI創薬、老化した臓器を再生する再生医療、遺伝子疾患を根治するゲノム編集技術が進化し、人間の「健康寿命」は100歳を超え、120歳、150歳まで生きることが現実的な選択肢となります。カーツワイルはこの進化の究極的な到達点として2045年の「シンギュラリティ」を予測しています。

デジタル革命前夜に始まった私のキャリアは、AIと共存し生命のあり方そのものを問い直す人類史の新たな章に重なります。未来は歴史から学ぶことで見えてくることが多分にありますが、皆さんにとってもこれまでの30年を振り返り、今後の30年を考えることで社会の未来を洞察する一助となれば幸いです。

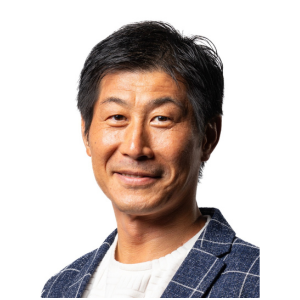

筆者プロフィール

樋口 正也(ひぐち まさや)

1971年新潟県生まれ。京都大学工学部卒業後、IBMで26年間にわたり最先端のテクノロジー分野で16に渡る事業を歴任。2019年よりLINEグループのトラベル事業にて執行役員CDO、2021年7月よりカインズ、ワークマンなど30社を傘下に持つベイシアグループに執行役員, グループCDO/CIOとして参画し、2022年9月よりベイシアグループソリューションズを設立し代表取締役社長を歴任。2024年10月よりロート製薬 執行役員CIO。趣味は特にスポーツ、アウトドアで多数。登山、キャンプ、ジョギング、ウェイトトレーニング、釣り、料理、スポーツ観戦では特にアメリカのプロフットボールNFLは30年以上に渡る得意分野で、他にもNBA、海外ラグビー、サッカーなど幅広く観戦。